Der alte Mann und die Mär: Bob Dylan – „Tempest“

Bob Dylan feiert mit seinem 35. Studiowerk Tempest 50-jähriges Plattenjubiläum. So weit, so ehrbar. Das rezensorische Dilemma: Dylans Nimbus und seine Unantastbarkeit müssen die kritische Entkoppelung von Werk und Interpret zwangsläufig zur kolossalen Kraftanstrengung geraten lassen. Dokument der Kraftprobe von Martin Macho.

Großmeister ist er. Ja, eh. Legende obendrein. Soll sein. Mythensammler, Mythenverbreiter, uns und sich selbst Mythos. Sowieso. Bewahrer des altenAmerikas, zugleich Neuerer, Visionär, Aufklärer. Na, was denn noch alles. Sprachgigant und Rockpoet vielleicht? Schwer fassbares Chamäleon? Gut, wissen wir eigentlich seit I´m Not There schon. Aber, wo issa denn dann?

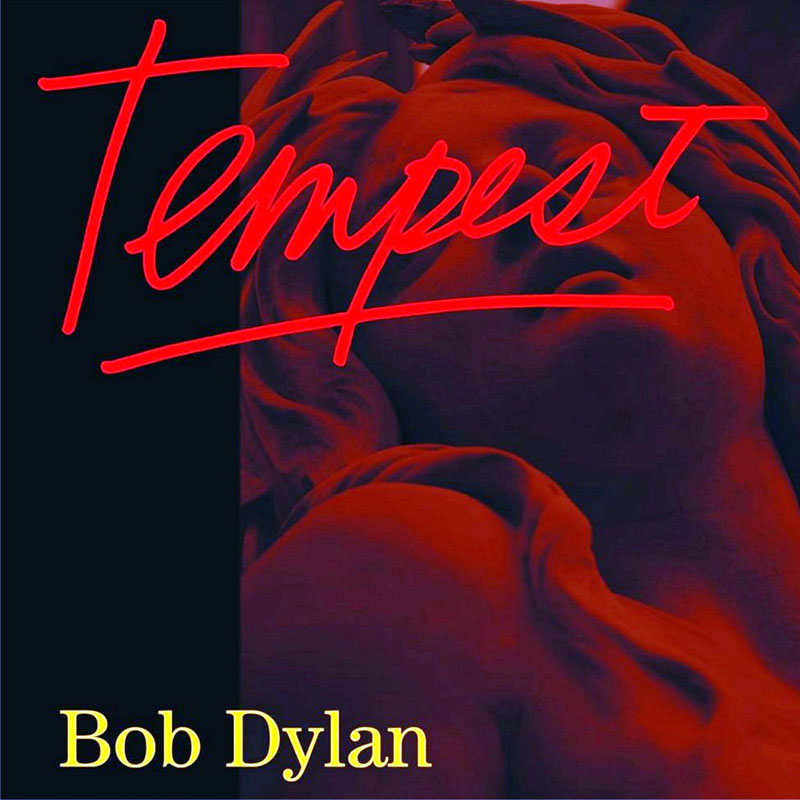

Die Befassung mit Tempest beginnt paradoxerweise visuell, weil das Cover es so verlangt – es ist schlechthin grässlich. Ein Bild wie aus einem älplerischen Andachtsraum, blutrotgetunkt und weihevoll, dass man sich gar nicht hinzugreifen traut. Dass die abgelichtete Statue in Wahrheit vor dem Wiener Parlament steht (sic!), macht das Grauen auch nicht gerade erträglicher. Unbehagen befällt einen. Bitte, nur nicht wieder Religiöses. Das haben wir mit Slow Train Coming (1979), Saved (1980) und Shot Of Love (1981) doch schon alles hinter uns gebracht.

Indes, was der alte Mann (Dylan wurde am 24. Mai 71) hier in zehn Gängen kredenzt, rechtfertigt die Angst vor den gefalteten Händen nicht. Viel eher steht das Album in der Tradition von Dylans Spätwerk seit Time Out Of Mind (1997), dessen Formgebung der Selbstbedienung am Ladentisch amerikanischer Musizierweisen geschuldet war. Wie schon auf Love And Theft (2001), Modern Times (2006) sowie Together Through Life (2009) beeindruckt Mr. Zimmermann auch auf Tempest über weite Strecken als leichtfüßiger Flaneur zwischen den Stühlen, also Stilen.

So lassen er und seine hochversierte Never Ending Tour-Band „Soon After Midnight“ und „Long And Wasted Years“ als Country-Balladen swingen, „Pay In Blood“ pocht als gefälliger Midtempo-Rocker ans Ohr. Dem Blues-Schema verpflichtet sind „Narrow Way“ sowie „Early Roman Kings“.

Dylans Krächzstimme entfaltet immer dann ihre volle Wirkung, wenn er den Folkie in Moll gibt: „Tin Angel“ und vor allem das düstere „Scarlet Town“ sind eindringliche Reminiszenzen an Uralt-Klassiker wie „Ballad Of Hollis Brown“ oder „North Country Blues“. Umschlossen werden das Kaschemmen-Geklimper und Cantina-Geschrummel vom für eine Singleauskoppelung erstaunlich belanglosen „Duquesne Whistle“ und dem John Lennon-Memorandum „Roll On John“. Dazu noch der Titeltrack, ein 14-Minüter im Zuschnitt einer griechischen Tragödie. Das naseweise Epos über den Untergang der Titanic – für die Fraktion der Werkdeuter gewiss die reine Wonne. His Bobness lässt sie hier alle auftreten: Parvenü, Spieler, Bischof, Zuhälter. The good, the bad, the rich, the poor, the loveliest and the best/They waited at the landing, heißt es darin. Wenn ihnen das Wasser bis zum Halse steht, werden sie dann ganz plötzlich alle gleich. Also doch irgendwie religiös.

Es ist wie weiland beim Exile On Main St.-Album der Stones, nur in klein: wer die

Goldnuggets sucht, sollte die Finger von Tempest lassen. Das zusammengeklaubte Potpourri uramerikanischer musikalischer Erzählformen muss in seiner Gesamtheit, als einziger Drecksfluss gesehen werden. Instrumentaler und kompositorischer Minimalismus sind Programm.

Inhaltlich stellt Tempest ein Panoptikum romantischer Archetypen vor. Verlierer alles in allem. Die narrative Kargheit verträgt sich nicht mit Hits. Niemand weiß das besser als der alte Fintendrechsler Dylan, der die Mär vom selbst Betroffenen bis heute behände kultiviert. Die Dylanologie meint, die dichterische Ödnis dechiffrieren zu müssen, und dahinter die Windkapriolen der modernen Welt zu erkennen. Bei Tempest (dt.: Sturm) würde dasrecht leicht fallen.

Hm. Weiß nicht recht. Meine Assoziationskette: Blowing In The Wind. Schall und Rauch. Dampfplauderer.

Cover: Sony Music